▲ 故宮及HTC一同打造的台灣第一個VR書法體驗空間《自敘.心境》。

同時擁有藝術創作者、空間設計師、策展人等不同身份,如果以時下熱門的「斜槓」(slashie)概念來形容范赫鑠的多方跨足,或許還沒有他在2017年「設計M/m臺灣」展覽的策展人介紹中,給自己的定位來得精準——作為一位「跨域設計人」,從東、西方藝術,到建築、空間、數位媒材、互動設計等不同領域,都是范赫鑠與他所帶領的設計團隊「跨域」的範疇。

不論是2014年與書法界大師董陽孜共同創作的《無聲的樂章》展覽,將其書法的線性美學與東方墨韻的精神轉譯,透過空間、光、影、煙塵與聲音的巧妙設計呈現,賦予觀者獨特的沉浸式體驗,與其藝術表達及整個空間產生對話關係;或如2016年與故宮及HTC一同打造的台灣第一個VR書法體驗空間《自敘.心境》,整合了藝術、空間及互動科技設計,引領觀者進入唐朝書法家懷素《自敘帖》的文本世界,理解其書畫意境及創作精髓,進而感悟、產生共鳴——都是范赫鑠不斷在跨域的連結實踐與相互映證中邁出的創新嘗試。

創造觀看問題的不同視角

談及自己的「跨域」歷程,如同做設計時特別重視社會文化脈絡的梳理,范赫鑠也仔細地爬梳了他這一路走來的「脈絡」:從小學畫,後進入藝術系就讀以達到更高層次的追求;他提到藝術系的訓練,對他而言不只在於技法的提升和理論的學習,更影響了他的思維方式。兼習西畫、水墨、書法等東西方藝術的背景,養成他在觀看事物和現象時,總會特別留意其所處時代的文化和藝術史觀在時間軸上的縱向變化,進而橫向觀照東方和西方。

而後范赫鑠從藝術轉往建築和空間領域,接觸不同於傳統藝術的數位媒材。這樣的「跨域」經驗,不僅打開了他的視野,突破自己過去對於媒材的理解,也讓他開始嘗試相互投射或映證兩個領域的事情。

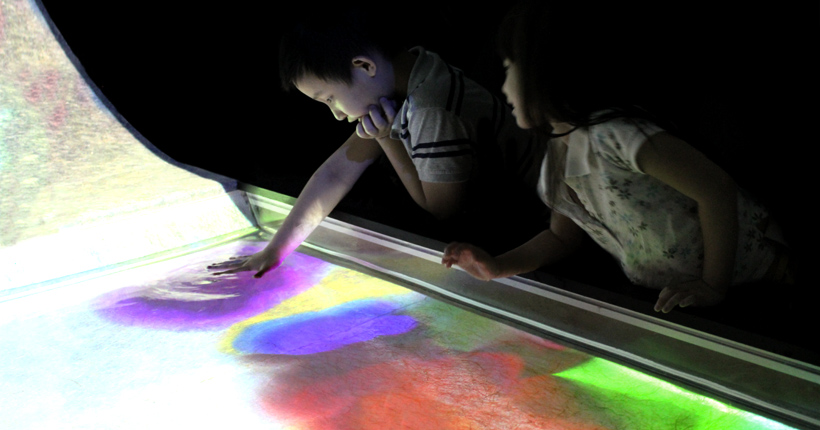

真正將這份嘗試從思考層次推向實踐的第一件作品,是范赫鑠與他所帶領的爻域互動科技設計團隊,在2010年「白駒過隙.山動水行—從劉國松到新媒體藝術展」的參展之作《墨影意形》。他們以水作為數位投影的媒介,並結合多點觸控互動技術與精密運算,設計出一個互動裝置,可讓觀者自行探索水韻的變化,從而觀看書法墨跡的動態展演。

然而比起傳統藝術中指涉的「觀者」,范赫鑠認為「使用者」這個當代用語,更能確切描述人與物件之間發生的連接或使用關係,並進一步強調特定角色在空間或境域裡的視角。談及《墨影意形》的構思與設計,他指出透過這個裝置,觀者有別於以往的藝術觀賞者,與物之間的距離也有所改變,直接與裝置間發生感知經驗。當使用者的指尖觸碰到水面的剎那,水下的宣紙立刻透出不同的色光,形成彩墨般的暈染,而一個間續透著實體的水的宣紙長軸,更讓使用者藉由與彩墨及水的接觸,不斷衝擊感官經驗,體驗共同創造的驚喜。特別的是,當彩墨暈染的餘韻到達紙軸末端,隨即結束,不留下任何將其捕捉或儲存的機會,因為「行為與過程才是當代藝術的重要意涵。」

▲ 「白駒過隙.山動水行—從劉國松到新媒體藝術展」參展之作《墨影意形》。

范赫鑠也這樣形容劉國松的創新突破,「劉國松老師當年已經在『太空時代』,透過『革中鋒的命』與『自動性技法』,創造了中華文化水墨的前衛穿突。而數位時代正面對著不下於當年的觀念衝擊,回應時代、人與創作者及藝術間的關係,早該有更大的空間去討論了。」而他也認為,華人文化的底蘊,應該透過數位媒材的嶄新詮釋,讓使用者感受華人傳統藝術的形神之美。

這件作品對范赫鑠而言別具意義。「在做這件作品的時候,我其實經歷了非常多觀點上的衝擊,讓我從過去只是很表象地看著媒材原來的形式,到開始用新的視角去看待媒材,甚至藝術。」儘管當時做來仍有些懵懵懂懂,但在設計的過程中,許多自己長久以來的摸索獲得了解釋。他提到後來在做《無聲的樂章》、《自敘.心境》等華人文化相關的設計時,都會不斷回頭看當年這件《墨影意形》。在意義上,那是他重要的創作起點。

遊走於多個領域,對於范赫鑠而言,跨域並不只是媒材運用甚或作品形式上的改變。他提到華人傳統的平面藝術,常見多視點的創作手法,亦即會將所有的要素全像式地呈現在同一個畫面,在創造多樣的空間經驗極具潛力,是非常獨特的創作構成方式。而他的思考方式也是如此,在為一個議題設計時,他經常全像式地看待事物與其他的關聯,並爬梳議題的背景和脈絡;更重要的是要透過跨域的思考,創造觀看問題的不同視角。

設計的核心議題,終將歸於回應人的需求

儘管擅長運用數位媒材、互動科技於設計和創作,但范赫鑠並非那種科技的樂觀主義者;相反地,他謹慎地反思科技使用對於社會及文化帶來的影響。在訪談過程中,他時而對於科技潛在的負面影響發出警語,或對於當代社會各種高速發展的科技文明,拋出一個個早已發生在人們日常生活中的實例,漫談著他近年積累沉澱出的觀察和思考。

在全球化下的當代資訊社會,面對日漸錯綜複雜的種種問題,甚至是在衝擊之下那些可能造成「典範轉移」效應的伏流,范赫鑠認為,這更需要透過「人本文明」的價值思考來解決,而其中大有設計參與的空間。他亦指出,當前設計界正逐漸從形式與風格的探討,轉為更加關注「以人為本」的問題解決方法論,即所謂的「設計思考」(design thinking)。

認為不論媒材、科技、社會制度等如何發展,設計的核心議題終將歸於回應人的需求,亦即從使用者的角度出發,在設計過程中藉由「同理心」的建構,提出切實的創新解決方案。范赫鑠在2017年為總統府特展「設計M/m臺灣」策展時,即由此脈絡發想,集結了6位台灣設計師的經驗故事,看他們如何從不同面向,以使用者為中心、設計為媒介,讓使用者在設計解決問題的過程中獲得最大的幸福感,繼而展開一番對於「設計」價值及意義的思索。

▲ 2017年「設計 M/m 台灣 」總統府特展。

「設計要面對的往往已不再只是單一領域的事,或單純地討論什麼樣的流行或美學才是當下的趨勢。」范赫鑠說,這是他在為「設計M/m臺灣」策展時的視角,如何運用不同領域的知識和觀點,找到以創意解難的關鍵,甚至改變人們的思維方式、影響社群,已成一種顯學;而設計如何轉譯文化積存的底蘊,熔接過去與現在,激發關於未來的可能性,也是現代化國家或區域創造競爭力的重要議題。

從這樣的思路談及華人設計,范赫鑠認為,亞洲的華人是區域經濟的要角,在躍升世界舞台後所追逐的精神文明是一個觀察重點,「在全球化與網路化的環境裡,國際間正經歷著巨大的社會與經濟衝擊,我們都在主動與被動的齒輪下,不斷經歷『翻轉』。由歷史與文明的發展脈絡總覽我們所處的現代世界,從工具論的角度來看,生產力的大幅躍進,會大量激化對於文化與精神文明的多元思考,最後沉澱在以人為本的新視角,並更加尊重每個地區的文化底蘊與各地間的交流共融。」因此在全球化時代的溝通中,華人將進而被鼓勵梳理自身歷史和文化,並立基於民主、人本等普世價值。

范赫鑠進一步指出,華人過去長於內在性與向心性的思考,表現在藝術層面,則偏重抽象與簡約的表達,特別是「釋」與「道」的思想轉化,便是很重要的文化美學底蘊,並影響了東亞的美學,「尤其是宋明的美學,這個時代所衍生的極簡品味,到現在不論在東西方,都仍有大量的文化美學追隨者不斷挖掘。從文人畫裡的意境來看,其實飽含了現代的空間美感經驗,特別是筆墨這樣獨特的媒材所創造的『模糊邊界』與『筆韻』,都在在凸顯了華人追求與環境共融,並透過筆墨彰顯人的善良心性與美感,這其實相當程度地與當代美學的共融與共好呼應。」

然而他也提醒,「華人文化中過度追求聖賢明君,而少了對人的平等思考與理性改革,則是華人社會現代化應面對的命題。」因而對他而言,設計能否基於人文關懷與華人文化及思想的現代精神,至關重要,也是他思考華人設計時的角度,正因在他看來,這樣的「社會關懷是文明的溫度計」。

范赫鑠認為自己有很好的運氣,得以透過跨域與來自不同領域的頂尖人士對話,傾聽多方的觀點,但也經常觀察到,在文化建立自信的過程中,那些存在於探索路上的不確定甚或矛盾,像是台灣現階段在對話中面臨的符碼壓力。范赫鑠說自己是個實證主義者,他一路觀察、閱讀、書寫,一邊在設計和創作中印證自己的想像,持續思索著關於設計、社會、文化的龐大議題,也期待引發更多對話與對現況的敲擊。他說,「其實當代設計面對的問題很簡單,唯有『共好』,才能創造出更多的好。」

范赫鑠

范赫鑠,畢業於交通大學建築研究所,現為木石研室內建築空間設計有限公司設計總監、爻域互動科技共同設計股份有限公司創辦人暨執行長。設計成果屢獲國內外獎項肯定,更多次獲得華人重要室內設計獎項TID Award。2011年獲選為TID Award十大設計師,並於TID Award擔任兩屆執行長。

從小學習藝術,多方涉獵建築、空間、數位、新媒體、互動設計等範疇,並帶領台灣少見的跨界設計實驗團隊,致力探索設計跨域整合的創新思考與可能。2014年與書法大師董陽孜攜手合作的《無聲的樂章》展覽;2016年率領團隊與故宮及HTC共同打造的台灣第一個VR書法體驗空間《自敘.心境》,並於2017波士頓影展一舉囊括金獎等四項大獎。擅以數位媒材重新詮釋華人傳統藝術,引領觀者打開想像與視野。

近年范赫鑠亦將跨域設計思維導入策展,期待藉由展覽此一交流形式持續創造對話、探討當代華人設計觀點,如2017年策劃第一個走入總統府的設計展「設計 M/m 台灣 」,從在地經驗連結國際視野,期望引發全民對於設計力的重視與思考。