《商圈脈動 》Vol.2|一起的時候:在行動現場,是什麼讓事情開始運作?

一個商圈改造行動,是百種力量的交織;是設研院、設計師、地方政府、商圈、居民、顧問的共創場域。《商圈脈動 》第二期,以群像視角描繪這場交織的行動現場,讓讀者看見系統背後的細節,聽見對話的迴響,讀懂設計團隊如何穿梭於地方縫隙之間。

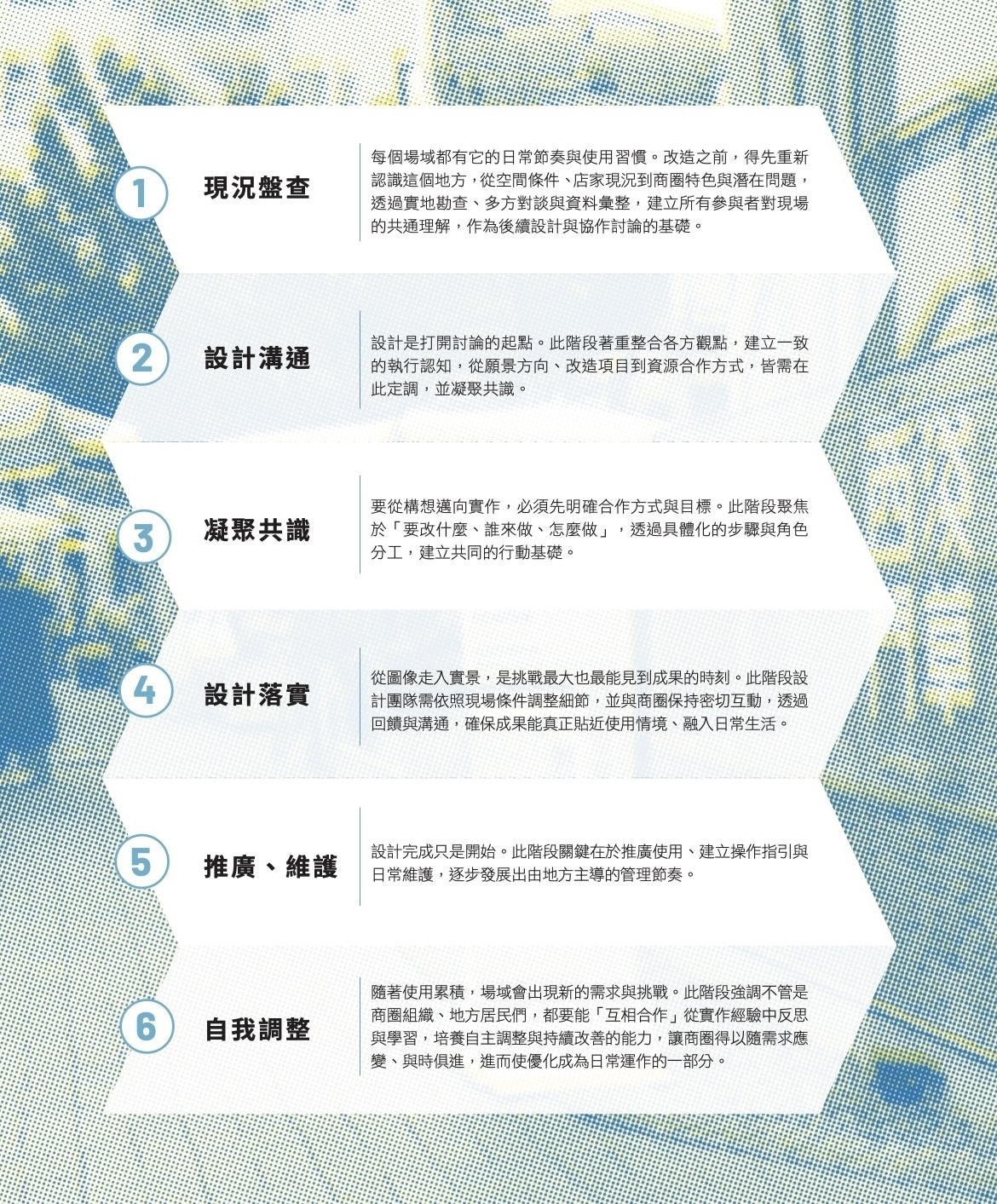

商圈美學設計加值計畫啟動的那一刻,無論是商圈代表、顧問、設計師,還是地方政府、在地居民或店家,每個角色都帶著各自對商圈改造的好奇、問題與期待,一起走進改變發生的場域。設計介入的現場,是一段高度仰賴多方角色對話與信任建立的歷程,如何充分引導人們吐露真實心聲與多元需求,權衡出能照顧到各利害關係人的商圈提案,將是這一連串行動得以順利展開的關鍵。而商圈改造的進程從來非單一路徑。從設計進場的觀察盤點、意見整合、方案執行到後續維護,每一步都環環相扣。為協助商圈代表更清晰掌握計畫的行動節奏,我們將整體推進歷程歸納為六個階段,並對應不同角色在其中的參與任務與合作方式。

這六個階段構成一套具備動態回饋機制的推進架構,強調歷程的連續與再生。當改造成果落地後,將回到對場域現況的再觀察與微調,帶動新一輪盤點與行動。透過這樣的循環,商圈逐步培養自我評估與應變能力,邁向長期營運與自主更新。

▲ 商圈計畫進程的六個階段

角色行動:從參與到實踐的路徑圖

商圈若要走向長期發展,不僅需要政府、專家協助,更需要每個利害關係人在不同階段充分分工合作。因此,在商圈美學設計加值計畫中,台灣設計研究院作為跨局處的溝通平台,集結縣市政府、地在公所、里長、跨域顧問、設計團隊、商圈代表與店家共同參與討論,以多元設計策略強化商圈品牌形象與地方特色,為臺灣商圈帶來新氣象。

▲ 商圈各方利害關係人對應期不同角色、關鍵任務與合作方式

▲ 商圈各方利害關係人對應期不同角色、關鍵任務與合作方式

專家觀點

在商圈改造的現場,設計團隊與商圈協作的過程中,難免會出現雙方期待不一致的情況,但這無關對錯,而是看事情的角度、立場不同,心中排定的優先序自然也不同。因此本期特別採訪本案的營運顧問地球 MD 山本聖、空間顧問賴人碩建築師及品牌顧問郭中元藝術總監的提點,讓設計團隊與商圈在合作初期,能從營運、空間、品牌三大面向,先踩穩起點再逐步展開行動。

當設計進入商圈時,給各利害關係人的小提點:

小提點 ①「專注建立對話的基礎,讓彼此都能清楚表達自己的價值與顧慮。」在時程壓力下,設計團隊有時會想第一時間針對問題給予多樣的解法想像,希望盡快達成共識並開始執行,但地方接受新觀念需要一定的時間,面對不同利害關係人,需有耐心地溝通說明與保留調整彈性,才能逐步獲得理解並建立信任。

小提點 ②「找出能延續商圈發展脈絡的設計元素,才有機會建立具整合性的品牌識別。」商圈歷經不同階段的改造,往往累積了 logo、招牌、標誌系統等視覺成果,但若每次改造都從零開始、未加以整合,品牌形象將難以被記住。視覺資產的價值,不在於數量的堆疊,而在於是否能延續商圈脈絡、形塑清晰的遊逛意象。此時設計團隊的首要之務,不是再創新一套全新語彙,而是回頭盤點既有資產,提煉出可延續的設計元素,建立統一且具脈絡感的品牌識別,讓商圈容易被辨識、被記得。

小提點 ③「從地方資源與優勢條件出發,建立能長期運作的商圈經營策略。」從不同的商圈改造經驗交流中反思,商圈會因應不同的自然條件、歷史脈絡、文化特色或產業結構,設計應聚焦於幫助地方重新認識自身特色與優勢,並配合政府、商圈等多方利害關係人的關注焦點,建立有延續性的合作機制。

小提點 ④「辨識不同族群的行動動機,調整溝通策略,讓更多人願意參與。」

因應各地區的生活者型態不同,通常商圈中也都會有改造行動的關鍵推手,積極地改變現況,組織地方力量、資源,以發展出自有特色,因此想提升地方的自主性,得先辨識誰最有動機,逐步連結和動員,才有機會促成改變。

▲ 商圈設計期中審查現場

▲ 商圈設計期中審查現場

▲ 旗山商圈設計現勘-跨域顧問與設計師

▲ 旗山商圈設計現勘-跨域顧問與設計師

設計師是推動地方共創的同行者

實際走進商圈改造現場後,會發現設計團隊扮演的角色比想像中更多元,從提案發想到落地執行,設計師不只是創意工作者與美感實踐者,更常在觀察者、協調者、策略轉譯者等多重身份間不斷切換。如同嶼人設計比喻,設計師應該成為鄰居般親近的角色:「設計的起點,往往來自聊天中聽見的細節、觀察裡感受到的特色,『生活感』本身其實就是設計思考的養分。」

設計師不僅是創作者,更是與地方展開對話的橋樑與促成共創的重要推手;而設計,不僅是一份提案,也是一種共同語言與行動默契,與地方攜手編織出一致且可持續的未來想像。

▲ 設計團隊運用平溪周邊的當地植物「大菁」進行天然藍染,並邀請店家與居民一同共創,運用在公共設計空間

▲ 設計團隊運用平溪周邊的當地植物「大菁」進行天然藍染,並邀請店家與居民一同共創,運用在公共設計空間

美學課堂筆記

在當代消費型態快速變化的情境下,商圈的發展不僅需要公共空間的優化,同步要思考商圈長期發展,才能回應消費者多元的需求與期待。透過理解「設計美學」在其中扮演關鍵角色,它不只是改善「場域」的視覺感受,更關乎「人」及「服務」可以提升商圈獨特性的具體行動。

因此,這兩年設研院也在計畫中推動「美學課程」,即以協助商圈與相關利害關係人建立設計認知為核心目標,在一系列透過品牌、美學、企劃、體驗與行銷等多面向課程,累積跨領域知識並培養實務操作能力。課程內容涵蓋從店家內部經營策略、顧客到訪時的感官體驗,到對外宣傳與曝光方式,逐步引導商圈走向替商圈整體行銷的整合,並進一步建立自主企劃與活動辦理的能力。以下我們將列舉美學課程中的「陳列設計」與「體驗設計」課程,展開說明美學之於商圈的重要性:

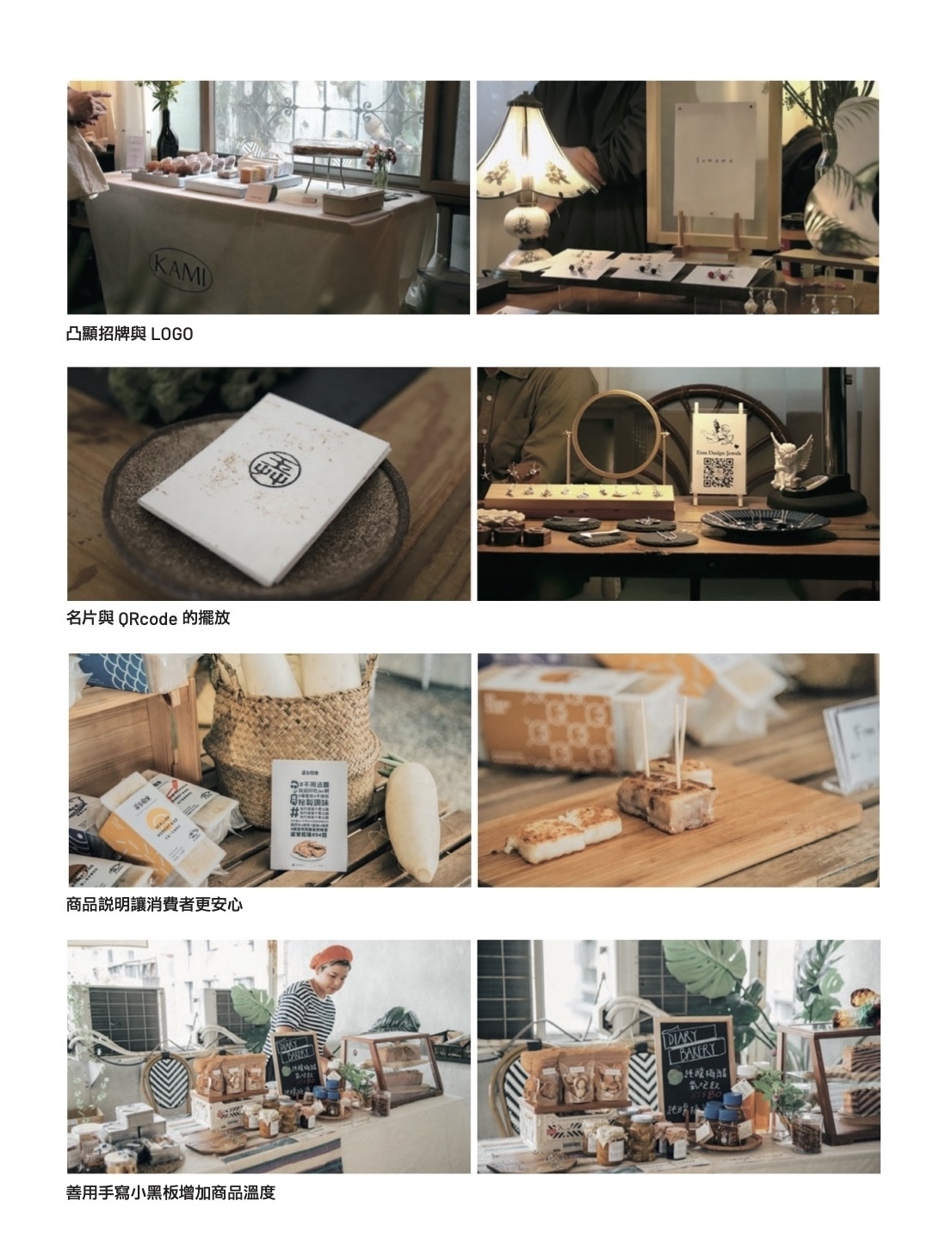

美學課程「陳列設計」

「人們的本能很容易受到環境的暗示,『商品陳列』其實就是運用大眾的本能感覺,透過道具佈置和擺放巧思,製造似曾相識的關鍵點。」

著有《陳設美好的生生活》、現為棲仙陳列選物所主理人林書言主責「商品陳列」課程,特別引入「以視覺行銷(Visual Merchandising,簡稱VMD)的觀念,店家或市集所擺放的商品,可按節慶、活動重新展示,例如店主可依據商品包裝色彩、陳列道具或燈光調整,讓消費者每次來到店裡都能再次認識商品,甚至更能凸顯店家的品牌形象與特色。「人們的本能很容易受到環境的暗示,『商品陳列』其實就是運用大眾的本能感覺,透過道具佈置和擺放巧思,製造似曾相識的關鍵點。」以下提供四個實際的重點陳列示範案例,幫助商家在陳列商品時能有更清晰的方向可依循:

➀ 凸顯招牌與 LOGO

➁ 名片與 QRcode 的擺放

➂ 商品說明讓消費者更安心

➃ 善用手寫小黑板增加商品溫度

▲ 陳列設計示範/圖片由棲仙陳列選物所主理人林書言提供

美學課程「體驗設計」

把抽象的感覺轉化為消費者能真實體驗的設計策略

叁捌地方生活創辦人邱承漢從「消費者端」來思考商圈的價值與行動設計,建立一種可持續、自主、循環的商業模式,課程從「顧客角度設計一段體驗旅程」重新看見自身的空間與商圈,把抽象的美學概念轉化為實際可操作的體驗設計策略。其中包含三個核心觀念:

➀ 六感體驗設計

五感體驗基礎上加入情感共鳴,讓空間與服務不只被感知,更能被感動與記住。

▲ 以鹽埕第一公有市場為例,傳統市場的氣味與聲響,結合年輕攤商的視覺設計,創造出懷舊中帶新意的感受。

▲ 以鹽埕第一公有市場為例,傳統市場的氣味與聲響,結合年輕攤商的視覺設計,創造出懷舊中帶新意的感受。

➁ 關鍵時刻與峰值體驗

好的體驗是創造高峰,創造餘韻。人們在體驗時,往往不會記得全部的細節,而是特別記住其中最強烈的感受(峰值)與結束時的感受(終值)。

➂ STP 定位思維

先劃分市場與客群,鎖定最想打動的人,最後讓他記住你的故事定位品牌。

*備註:STP 三階段意涵(Segmentation, Targeting, Positioning)「STP 指的是市場區隔(Segmentation)、目標客群選擇(Targeting)、品牌定位(Positioning)三步驟⋯⋯」

▲ 以銀座聚場為例,將其定位為「舊城裡的生活練習場」,吸引對生活有感、願意慢下來的人。這樣的清晰定位,讓空間、活動與視覺語言展現一致性,也讓學員理解定位對後續設計的重要性。

▲ 以銀座聚場為例,將其定位為「舊城裡的生活練習場」,吸引對生活有感、願意慢下來的人。這樣的清晰定位,讓空間、活動與視覺語言展現一致性,也讓學員理解定位對後續設計的重要性。

自我運作的開始

「設計改造是個起點,而不是終點。」在本期最後,引用營運顧問地球MD山本聖的一段話:「設計團隊要理解自身的『退出』是必然的,商圈能否建立永續運作的結構,才是未來發展關鍵。」改造計劃的落地與完工,是商圈自主運作的起點。

▲ 商圈自主延伸品牌設計識別應用|西門淺草品牌識別延伸應用

▲ 商圈自主延伸品牌設計識別應用|西門淺草品牌識別延伸應用

▲ 商圈自主延伸品牌設計識別應用|孔廟商圈自主利用品牌識別應用

▲ 商圈自主延伸品牌設計識別應用|孔廟商圈自主利用品牌識別應用

▲ 商圈自主延伸品牌設計識別應用|哈瑪星商圈形象座椅

▲ 商圈自主延伸品牌設計識別應用|哈瑪星商圈形象座椅

《商圈脈動》成果輔導專冊 Vol.2|一起的時候:在行動現場,是什麼讓事情開始運作?

《商圈脈動》商圈美學設計加值計畫 成果輔導專冊

由經濟部商業發展署與台灣設計研究院共同推動「商圈美學設計加值計畫」,聚焦於「以人為本」的核心理念,透過中央與地方政府的協作、商圈的投入,以及設計專業的參與,重新挖掘商圈的價值與魅力,並以美學設計為手段,深化品牌識別、指標系統,精煉在地文化的表述方式。

這系列《商圈脈動》成果輔導專冊,是一條回望設計介入地方的實踐軌跡。從一開始的判斷、選擇,到進場後的共創、驗證,每一步都不是單點施作,而是人、場域、制度、資源之間的對話。四期內容對應四個階段:第一期《現場有光:觀察場域與決策脈絡之間的縫隙》聚焦如何觀察與理解 ; 第二期《一起的時候:在行動現場,是什麼讓事情開始運作?》記錄行動如何展開 ; 第三期《改造現場展開:街區裡細節的感官紀錄》呈現街區細節的變化 ; 第四期《之後呢?從地方實驗到國際場域的未來路徑》則將視角放遠,在經驗中展開未來行動。

不論你是正在推動地方計畫的行動者,還是在思考改變可能性的設計者,這系列專冊都能成為你手上的參考工具,跟著四期的內容脈絡,從真實場域的操作經驗中獲得啟發。我們相信,設計的價值不只在於提出解方,更在於創造對話與共識的契機。

「文章歡迎轉載.請註明出處」