「水風景」萬花筒:以水為引,展開臺灣文化生態的感知之旅——專訪2025臺灣文博會總顧問龔卓軍教授

從啜飲一口熱茶的沉靜、欣賞水墨流淌間的留白想像、泡湯時蒸氣裊裊的療癒感、走訪潟湖與鹽田地景的遼闊靜謐,到與水神信仰相關的祈福儀式——「水」鑲嵌在我們的日常生活與文化感知之中。或許因為太過習常,這些與水交織的經驗與記憶,我們是否曾仔細思索與重新檢視呢?本屆文博會年度主題「水風景」,就是以生活中不可或缺的水為核心,展開一場跨越自然與人文的臺灣文化生態探索之旅。

「『水風景』的概念來自加拿大環境攝影師伯汀斯基(Edward Burtynsky)於2013年拍攝的紀錄片《水風景》(Watermark),」提出本屆年度主題的總顧問、現任臺南市美術館館長龔卓軍教授如此說道。該片走訪各國,拍攝水庫、攔砂大壩等人為工程,以及印度恆河牽繫信仰的神聖時刻,鏡頭下的畫面震撼人心,讓他開始思考人與水的關係。「在臺灣,我們的水歷史研究似乎才剛起步。例如中央研究院副研究員顧雅文的《尋溯—與曾文溪的百年對話》,提到1920年代臺灣開始的河川整治,再如1823年曾文溪洪水改道,導致台江內海淤積陸化,改變其於世界貿易史上的地位。可以見得,水風景的變遷,其實關係著整體歷史的轉變。」

隨著氣候變遷帶來的極端氣候現象,強降雨及水患等事件頻傳,人類與水的關係,如果只是延續過往的工程及水利思維,是否足夠讓彼此持續共存?近年龔卓軍教授接連以《Mattauw大地藝術季:曾文溪的一千個名字》、《海浪的聲音那麼大》、《我們從河而來:流域千年,文化共筆》之策展,回應人類與水關係的轉變。而此次在臺灣文博會「水風景」主題中,他更希望傳遞出水與人類關係中「精神面」的重要性,「水能夠給予人們溫暖、照顧和休閒的能量,這是在本屆文博會中最核心的概念。」

透過「水風景」為主軸進一步詮釋,水在其廣闊的流域與存在狀態中,構成了獨特的「水文化生態系」,從國際來看,像是日本關注水體品質的「名水百選」、印度以恆河為信仰核心的浴佛節,均是此例;而在臺灣,從水墨書法、茶飲酒品、到自然書寫《家離水邊那麼近》、電影《河流》、到西南沿海的王爺信仰等,都是水風景所對接的文化表現與創作。「對我來說,在文博會的時間與空間框架中,『水風景』更像是萬花筒,也像水的晶體或分子,漫射出臺灣各島嶼多樣的水文化面貌。」龔卓軍教授如此註解本屆主題。

為了詮釋多樣的水文化生態體系,本屆策展規劃出四大文化展區:對應生命美學與藝術休閒的「接海之島」、對應生態循環與教育傳承的「穿霧之境」、對應神靈信仰與民間傳說的「有河之靈」、以及對應社會關係與文化資產的「臺灣萬水」。四區分別由林聖峰、曾令理與偶然設計、曾雅欣與林中一,以及黃偉倫擔任分區策展人,並由彭雅倫與柯智豪擔任協同策展人,與策展團隊密切合作規劃作品。「很感謝各分區策展人這段期間的密集討論,以及年輕一輩優秀策展人的參與,讓展出內容延伸出許多當代線索!」

長期關注藝術與文化的龔卓軍教授,今年首次以總顧問身份參與文博會。他談及與觀眾展開對話的期待時表示:「就像我曾到訪的世界博覽會,藝術與文化在其中扮演感性的角色;從這經驗來看,我認為近年臺灣在文化認同上的分歧越來越劇烈,這樣的衝突將帶來何種境地,我們無從預測。」他進一步說:「但文博會或許是一種緩衝,讓大家可以面對面,進而去感受彼此感受。有些人不了解海洋、河川、霧林,或民間信仰中從水迎媽祖、藉水送瘟神的原由;而這些複雜的關係與民間智慧,因為透過創作者說出的故事、材質與世界性的表達方式被傳遞,在文化衝突之餘,至少我們還能透過一條溪或一片水域,與這片土地產生連結。如果連這些都失去,我們也不過是這世間的遊魂。所以我覺得,水或許可以作為我們認同土地的媒介,像萬花筒般,帶著我們看見、體會在生命裡展開的那些美麗風景。」

結束專訪走出臺南美術館之際,正下著一場夏日午後雷陣雨,原本悶熱浮躁的空氣瞬間降溫,空氣中瀰漫著一股濕潤氣息,彷彿整座城市正呼吸著水的生命力。水不僅是自然現象,更承載著文化、記憶與情感。走過街角,彷彿能感受到無形「水風景」在生活中流動,也提醒著我們與這片土地相互依存、共生共創的關係。

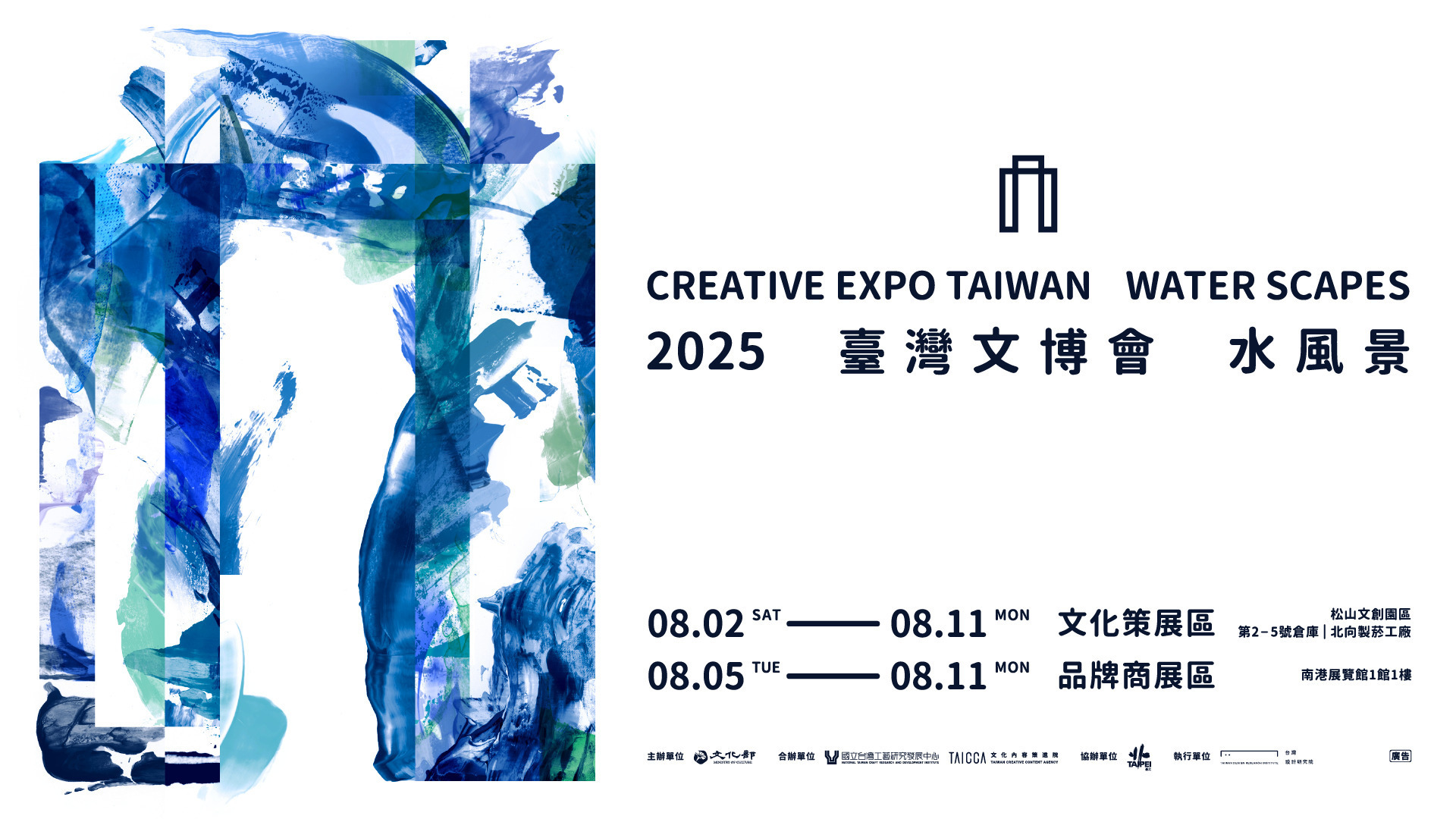

【2025臺灣文化創意博覽會】

✦文化策展✦

一、地點:

「穿霧之境」:松山文創園區2號倉庫

「有河之靈」:松山文創園區3號倉庫

「接海之島」:松山文創園區4號倉庫

「臺灣萬水」:松山文創園區5號倉庫

「日常+」:松山文創園區北向製菸工廠

二、活動期間:

日期:8月2日(六)-8月10日(日) 時間:10:00-18:00

日期:8月11日(一) 時間:10:00-16:00

✦品牌商展✦

一、地點:

南港展覽館1館1樓(臺北市南港區經貿二路1號)

二、專業買家日:

日期:8月5日(二)、8月6日(三)時間:10:00-18:00

三、一般民眾入場:

日期:8月7日(四)、8月10日(日)時間:10:00-18:00

日期:8月8日(五)、8月9日(六)時間:10:00-20:00

日期:8月11日(一)時間:10:00-16:00

2025臺灣文博會官網:https://creativexpo.tw/

2025臺灣文博會臉書專頁:https://www.facebook.com/creativexpo.tw/